アルウラからヨルダン国境を目指し、まずはサウジアラビア北西部最大の街・タブークへ向かう。

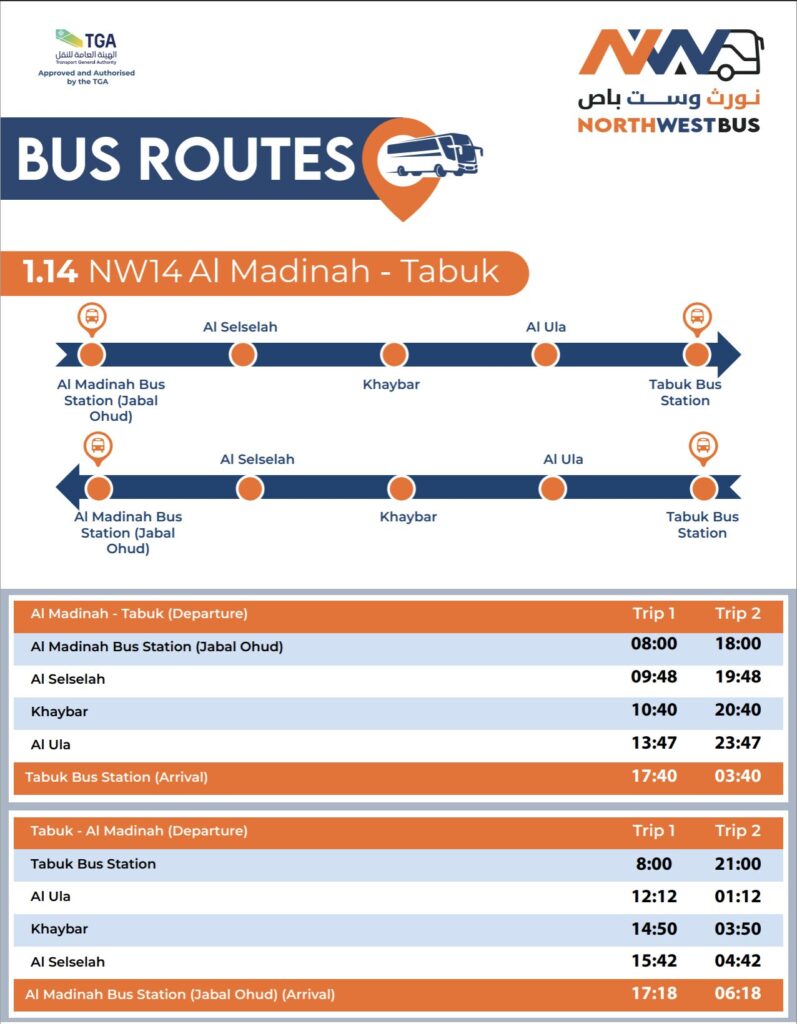

アルウラからタブークまではNorthwestバスが運行しており、所要はおよそ3〜4時間。メディナを出発したバスがアルウラに立ち寄り、最終的にタブークへ到着する仕組みだ。

しかし、アルウラの乗車場所はバス停ではなく、市内の何の目印もない道路上。予約時には座席指定をしたはずだが、実際には自由席で、空いていた最前列に腰を下ろす。

発車を待つ間、車内では子どもたちが騒いでいた。特に妻の髪に興味津々の様子。サウジでは成人女性は髪を隠すのが常識であり、彼らにとっては珍しい光景だったのだろう。

やがて1人の女の子が無人の運転席に座り込み、帽子をかぶってハンドルを回し始めた。もちろんエンジンは切れていたが、日本なら大問題だ。運転手が戻ると注意され、ようやく席へと戻っていった。

遅れて来る乗客を待ち、結局15分遅れで出発した。

窓の外に広がるのは、舗装された片側1車線の道路と、石ころ混じりの砂漠だけ。途中、ベドウィンの黒いテントをいくつも見かけた。ベドウィンとは中東や北アフリカの砂漠に暮らす遊牧民で、伝統的にヤギの毛で織った黒いテントを張り、ラクダやヤギを放牧しながら生活している人々だ。この地域では今もその姿を見ることができる。

バスはトイレ付きで休憩はなく、ひたすら走り続ける。2時間ほど進むと検問所に到着した。警察官が車内を覗き込み、最前列に座る私たちと目が合う。そこでバスが止められてしまい、運転手が外へ降りていった。地元の乗客たちは、何があったのかと落ち着かない様子だった。

どうやら、外国人が珍しかったため止められたらしい。この路線は巡礼帰りや仕事で移動する地元民が主に利用するため、外国人旅行者は目立つのだ。僕らのせいで到着を遅らせてしまったことに申し訳なさを覚えた。

10〜15分後に再び走り出すと、近くにはラクダレース場があり、多くのラクダが走っていた。サウジでは競馬ではなくラクダを競わせるらしい。ただし賭博は禁止されているため、純粋に競い合う場だという。

最終的にはほぼ予定通り、4時間ほどでタブークに到着した。

だがここである問題が発生する。サウジ全域で利用可能とされていたドコモのahamoが圏外になってしまったのだ。辺境の地での利用は想定外だったのだろう。

タクシーアプリも使えず、結局はバスターミナル前に停まっていたタクシーと価格交渉をしてホテルへ向かうことに。タクシー利用のたびに現金交渉が必要となり、移動のハードルが高くなってしまった。

タブークには外国人向けのホテルは少ないが、比較的評価の高い清潔なホテルを予約していた。1泊9,000円、温水シャワーに屋上プール付きで、ロビーにはフリードリンクやスイーツの無料バイキングまであった。

到着してほっとしたのも束の間、ここで初めて東アジア人旅行者と出会った。中国人の父子3人組で、アラビア語でフロントとやりとりしている。私たちに気づくと中国語で話しかけてきた。日本人だと伝えると、英語に切り替えてきた。

「ジェッダに住んでいて、車でヨルダンへ向かう予定だ」と話す彼は、中国語・英語・アラビア語を操り、支払いはポケットから札束を直接取り出す豪快さ。中国企業のエリートだろう。明日ヨルダンへ向かう予定は同じでも、移動手段が確保できていない私たちにとっては羨ましい限りだった。

夕食を求め、再びタクシーで旧市街へ。大通りには日用品店や衣服を並べる露店が軒を連ね、道端ではテレビゲームを楽しめる屋外スペースまである。以前ジェッダの旧市街でも、子供たちが建物の屋外の壁に設置されたテレビゲームで遊んでいる姿を見かけた。このようなスタイルが流行っているのだろうか。生活の一端を垣間見られて面白い。

しかし街には男性しかおらず、女性の姿は見当たらない。アルウラで見た変化とは対照的に、地方都市では今も昔ながらの姿が残っているようだ。実際、サウジアラビアでは女性の肥満率が高く深刻な社会課題となっている。夜間に女性が自由に外を歩けない環境は、身体活動の機会を奪い、こうした健康問題の一因になっているだろう。

妻を連れて歩くと多くの視線を感じ、長居は難しいと判断した。

電波が通じず、Google Mapsも使えない。結局、目に入った飲食店に飛び込むことにした。

そこは偶然にもパキスタン料理店だった。

空いていたテーブルに向かおうとすると、奥の個室へ案内され、すぐにカーテンが閉められた。男女の食事空間を分ける文化を、つい忘れていた。

以前よく食べていたチキンカラヒを辛さ控えめで注文すると、スプーンまで添えてくれた。油は多めだが味は抜群。食事中も繰り返し「困っていないか」「味は大丈夫か」と気にかけてくれる。そして最後には無料のデザートまで提供してくれた。出てきたのは「世界一甘い菓子」ともいわれるインドのスイーツ「グラム・ジャムン」。小麦粉とミルクでできた団子を揚げ、さらに砂糖シロップに浸したもので、一口で炭水化物と糖分が全身に押し寄せてくる。あまりの甘さに食べきることはできなかったが、その温かい心遣いが何より嬉しく、旅先の記憶に深く刻まれた。

慣れない環境で電波もなく、タクシー交渉や人混みで心身ともに疲れていたところだった。

いつも中東で助けてくれるのはパキスタン人だ。改めてその優しさに触れ、この国への親しみがまた一段と深まった夜だった。