朝、大通りを駆け抜けるバイクの騒音で目が覚めた。

ここラホールは、カラチに次ぐパキスタン第二の都市で、16世紀にはムガル帝国の都として繁栄し、今も壮大な歴史遺産が残る。

「イスファハーンは世界の半分。ただしラホールがなければ」という言い回しもあるほどだ。

Careemでタクシーを呼び、ラホールで最も有名なバッドシャヒ・モスクへ向かう。

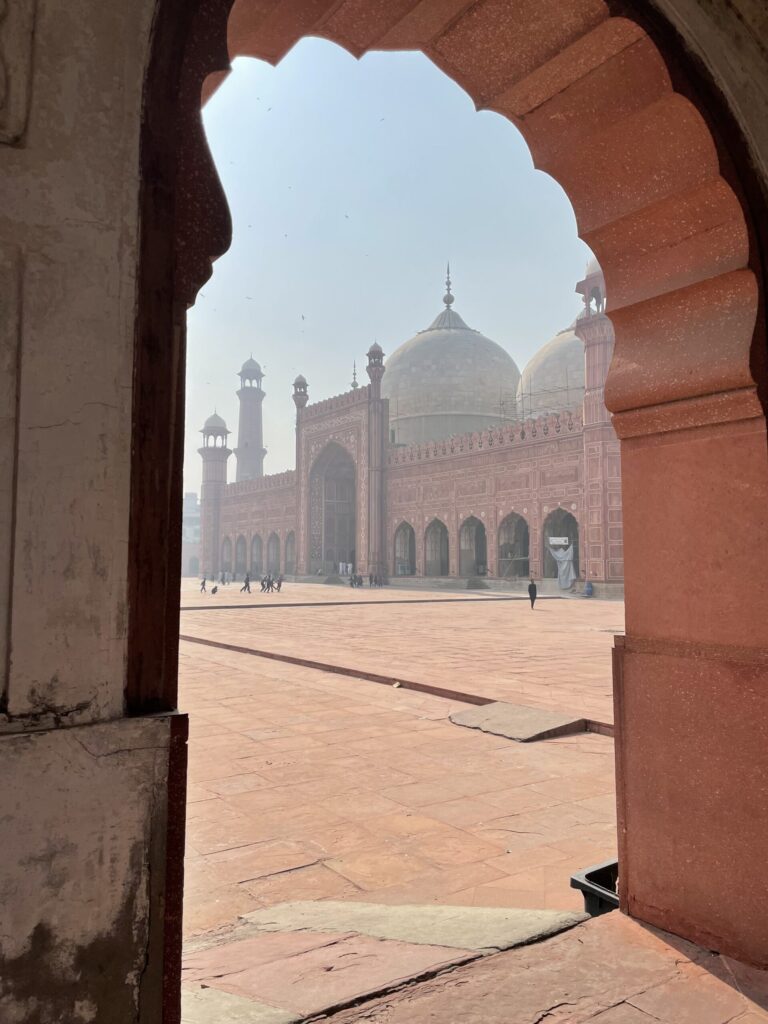

近づくと、赤茶色の巨大な門が姿を現した。その門をくぐった瞬間、一気に視界が開けた。

そこには広大な中庭が広がり、その奥に荘厳なモスク本体が佇んでいる。長方形のメインホールの上には、大理石のドームが三つ。四隅には、天にそびえるミナレット。同じムガル帝国時代の遺産であるインドのタージ・マハルと似た構造だが、バッドシャヒ・モスクは赤砂岩で造られ、タージ・マハルとは異なる力強い印象を与える。この赤砂岩は、別名ピンク・シティと呼ばれるインドのジャイプールから運ばれたものだという。一度に10万人が礼拝できるというその規模は圧巻だった。

モスクを上から一望できる場所を探していたところ、近くを歩いていた住民がレストランまで案内してくれた。チップを渡そうとしたが、「ゲストだから受け取れない」と笑顔で拒否されてしまう。パキスタン人のホスピタリティには、毎度驚かされる。

レストランに着いた頃には、観光客が立ち入れない礼拝の時間になっていた。アザーンが鳴り響く中、中庭では多くの人々が膝をつき、モスクに向かって頭を下げている。

しかし、何かがおかしい。

モスクの輪郭が霞んで見える。空もどこかくすんでいる。天気は快晴のはずだ。

ラホールは、「パキスタンのどの街よりも大気汚染が深刻」と地元の人々が口を揃えるほどの汚染都市なのである。世界最悪レベルのスモッグが、この歴史的な遺産すらも覆い隠していた。かつてのムガル帝国の王が、この霞んだバッドシャヒ・モスクを見たら、何を思うだろうか。

次に向かったのは、モスク近くの旧市街。道路には車、バイク、トラックがひしめき合い、クラクションが鳴り響いている。歩道も横断歩道もない。道を渡るには、車の合間を縫いながら前進するしかなく、慎重に地元の人々の後をついていった。

細い路地に入ると、今度は人の渋滞が待ち受けていた。商品を頭に載せて運ぶ人々が狭い道を塞ぎ、通行が完全に止まってしまう。すぐそばには、カラフルなデコトラが停まり、店へと商品を運ぶ人の波が続いていた。ラホールの人口密度は世界トップクラスとされ、この都市がいかに人と車とバイクで埋め尽くされているかを実感した。

頭上を見上げると、無数の電線が絡み合い、まるで蜘蛛の巣のように広がっている。これでは何かの拍子にすぐ停電してしまうだろう。

路地をバイクが通り抜けると、その排気ガスが容赦なく喉を刺激する。道路には砂ぼこりが舞い、こまめに水を飲まなければ喉が痛くなるほどだ。周囲を見渡すと、地元の人々もマスクをしている人が多い。これは感染対策ではなく、大気汚染から身を守るためのものだった。

気づけば、服は塵で覆われ、頭はパサパサになっていた。手で払うと砂埃が舞い上がる。大気中にどれほどの汚染物質が漂っているのか、考えるだけで気が遠くなった。

ふと、頭上でカサッと音がした。驚いて見上げると、ゴミが落ちてきた。2階の窓から家庭ゴミが路上に投げ捨てられている。さらに、1階の商店では、店員がゴミをほうきで道路に掃き出していた。こうして道端に放置されたゴミは、やがて固められ、燃やされる。路上で炎を上げるゴミの山が、大気汚染にさらなる一因を加えていた。

スパイスの香りが漂うかと思えば、そのすぐ隣の用水路には、黒く濁ったドブのような水が流れている。排水が直接垂れ流され、腐敗臭が漂っていた。

ここでは、人々の営みと汚染が、まるで表裏一体のように共存している。「大気汚染はもう日常だよ」と、住民は語る。

「ラホールで一日生活することは、30本分のタバコを吸うのと同じ」という調査結果がある。さらに、大気汚染の影響で、ラホールの住民の平均寿命は7年縮んだという。

この空気の中で一日過ごすのは厳しい。少しでも新鮮な空気を求め、緑豊かなシャーラマール庭園へ向かうことにした。